マドリマドワズブログ

【家づくり】間取りをヤツに任せるな

2023.12.10 トットの森

動画はYouTubeで公開中です。

ウサクマさん

間取りって経験豊富な建築士が描いているのではないのですか?

ムロタ

ウサクマさん

ムロタ

ウサクマさん

ムロタ

ウサクマさん

ムロタ

お手持ちのプランと照らし合わせて、チェックしてみてください。

ウサクマさん

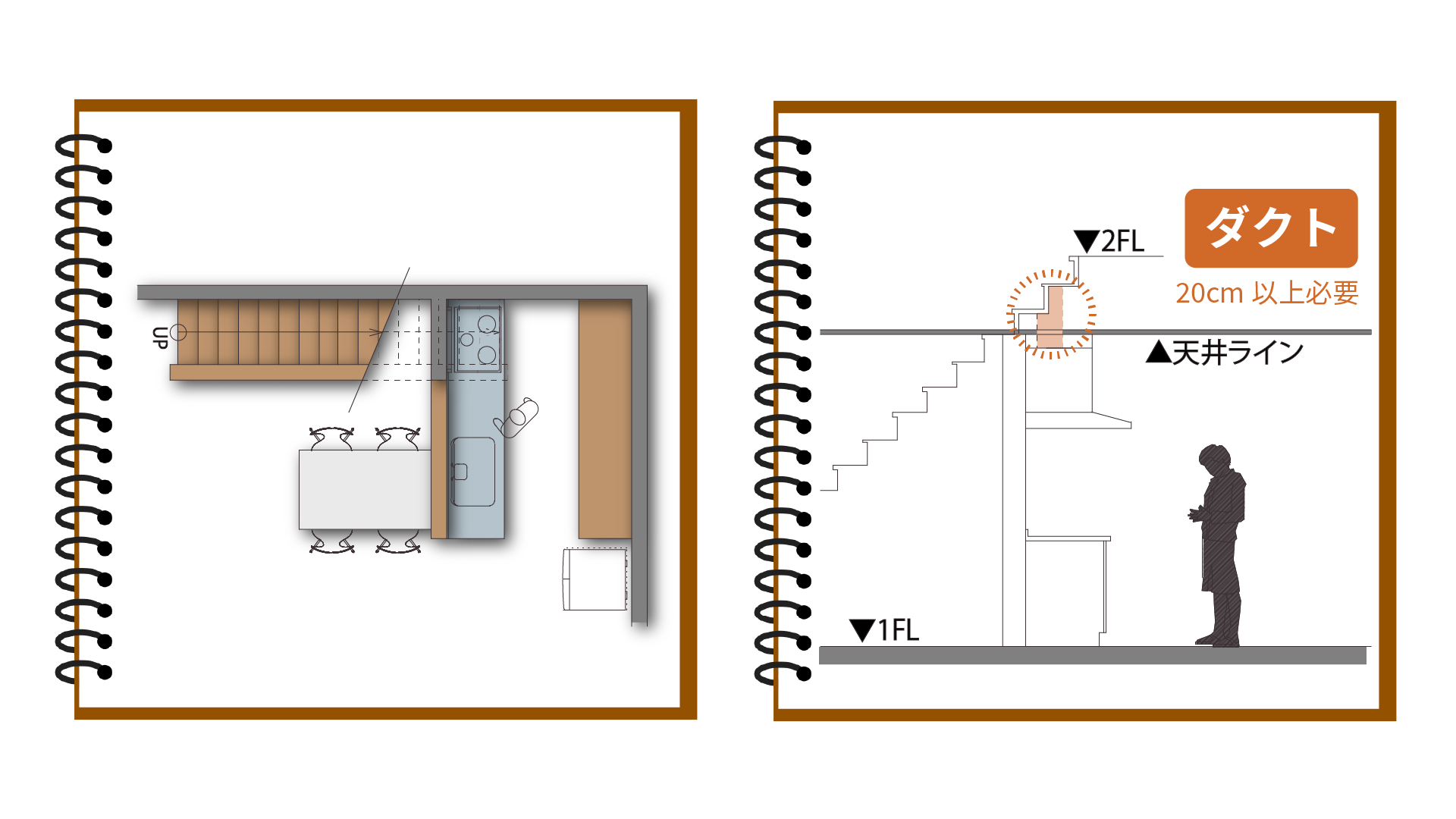

一つ目のポイントは『階段の下』です。

これは階段の段数だけではなく、階段に必要なスペースや高さ、これを把握していないために起こる問題です。

まずは階段下にキッチンを配置しているケース、階段で隠れる部分にコンロをもってきていてレンジフードを配置するケースです。

レンジフードが壁で囲われ、油煙の問題も少なく見た目も良いので、キチンと納まっているように見えます。

ですが、レンジフードのダクトって150φあるので、天井の下地等の厚みも考えると20cm以上の空間が必要になります。

これが無いと天井裏で階段に当たってしまいます。

結果、ダクトをつぶして楕円形にしたり、キッチンの部分だけ天井の高さを低くして解決することになります。

もしお手元のプランが、こんな配置になっていたら、『レンジのダクトは大丈夫ですか?』と聞いてみて下さい。

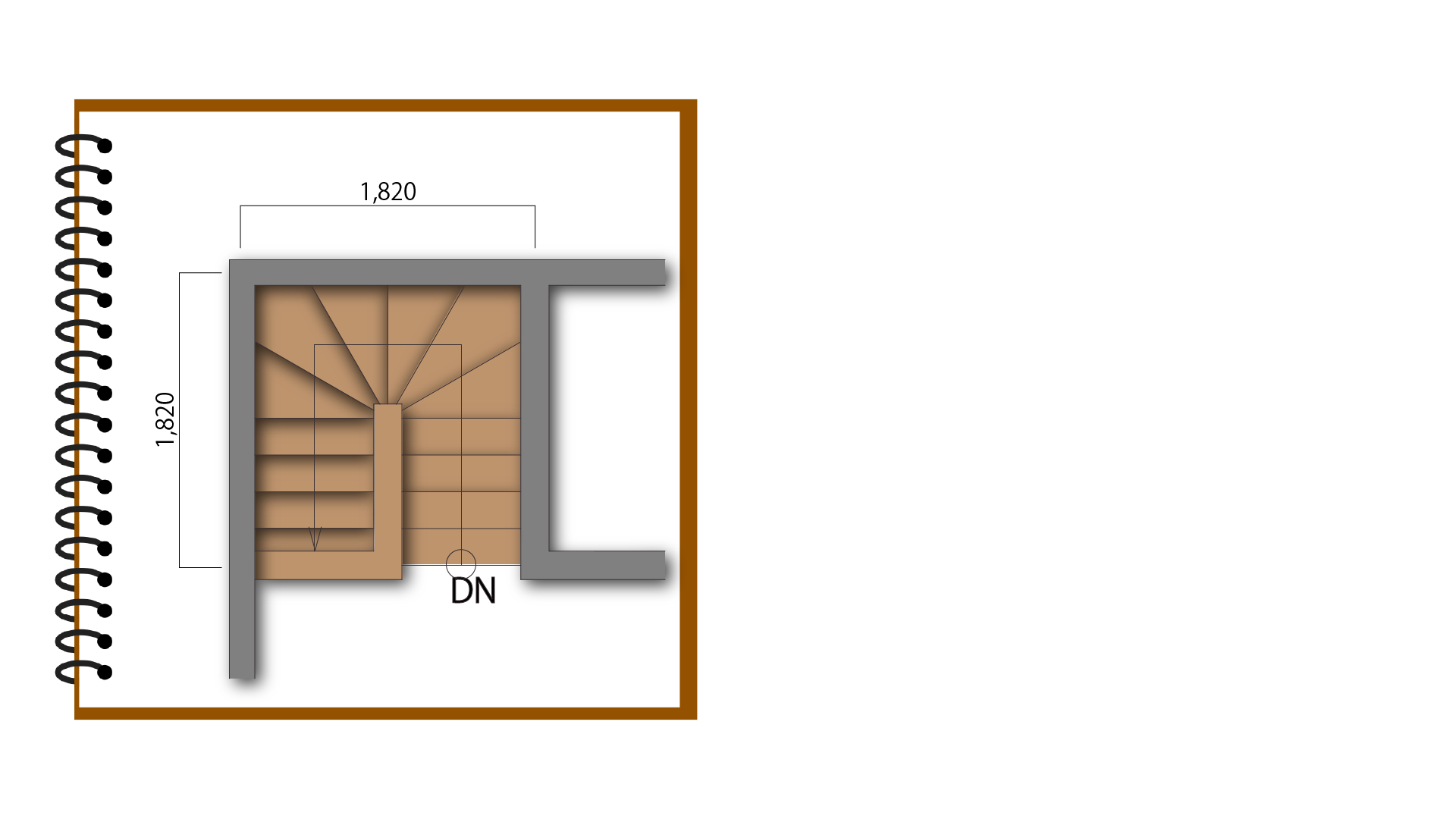

次に見かけるのは、『階段の段数』ですね。

段数がおかしくて、ひどいケースでは20段とかありました。

住宅の階高は、1階の床面から2階の床面までの高さです。

柱の規格寸法があるので、ハウスメーカーは勿論、ほとんどの住宅の階高は3メートルあり、これを階段で登ります。

段差や踏み面の許容寸法が決まっていて、ほとんどの場合14~16段で登ります。

そして、必要になるスペースは主流の曲がり階段で約一坪、1820×1820です。

曲がる部分の段数は最大3段までです。

これらの事を覚えておいて、提案された間取りの段数がおかしかったら指摘しましょう。

信じられないかも知れませんが、梁や壁に頭が当たるとか、もう一段必要になるとか階段では人知れず色んな問題が起きてしまいます。

他に段数をチェックして欲しい箇所はアプローチです。

玄関ポーチの階段です。

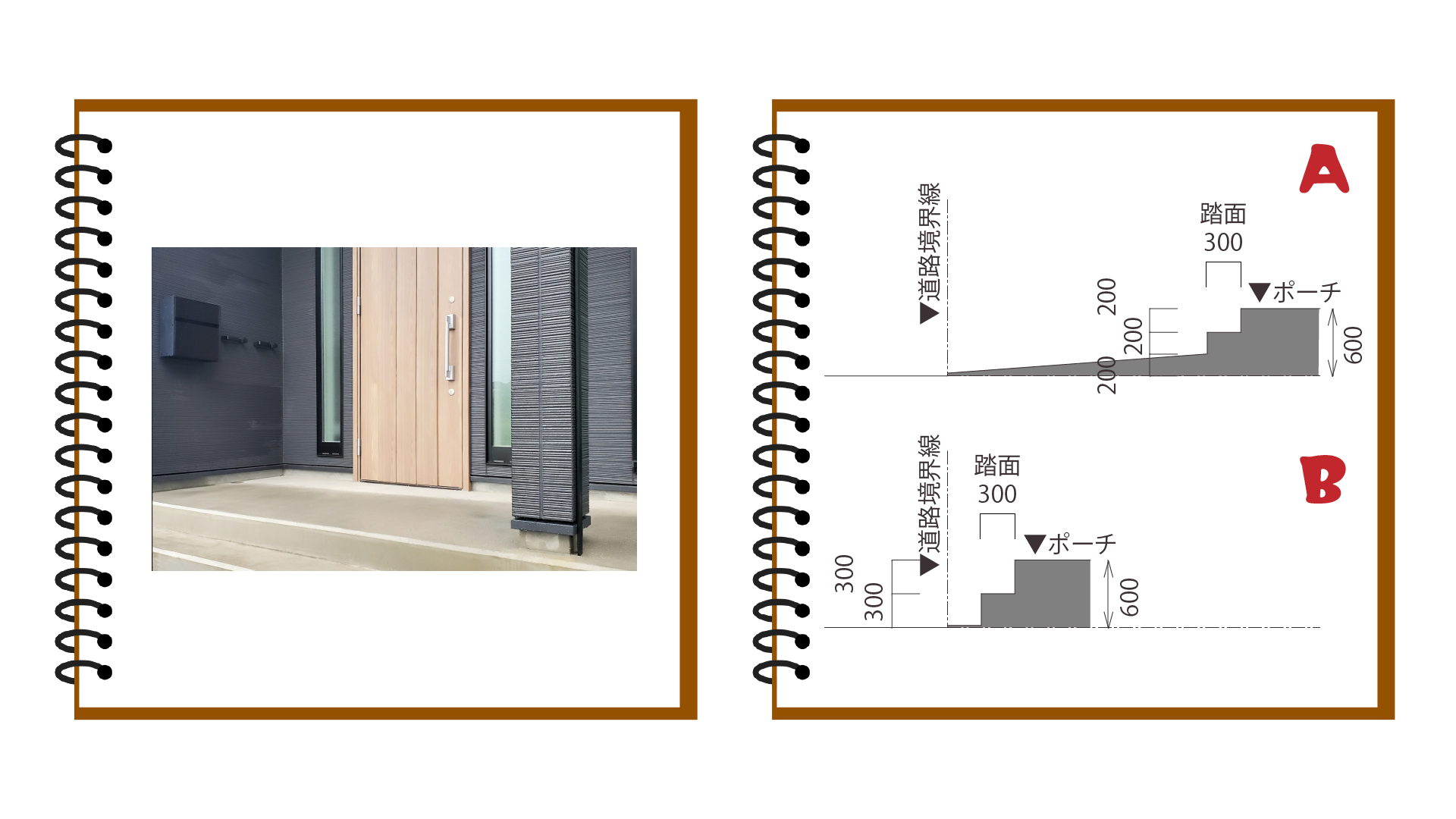

最近は水害が怖いので床高を高くする事を望む方が多いのですが、一般的には道路の高さを0とした時、1階の床高は80cm前後が多いです。

玄関ポーチの高さはそこから20cmマイナスして、約60cmになります。

この60cmをアプローチの階段で解消しますが、外部の階段なので踏み面、足を乗せる面は30cm以上、段差は20cm以下が望ましいです。(図A)

階段の段数は、道路からポーチまでの距離がある場合は、2段が多いです。

地面に勾配をつけて階段の根元までで20cm上げる計画なら60cm―20cmで残り40cmこの40cmを2段で処理するケースです。

なので、この時の段差は20cmです。

ですが、玄関が道路間際にあるにも関わらず2段しかないプランを見かけます。(図B)

これでは、段差が30cmになってしまいます。

『いつも2段だからー』って感覚で描いたのだと思いますが、これではダメですよね。

住宅の階段の段差は23cm以下にしましょう。

特に小さなお子さんや高齢者がいるご家庭は、15cm前後が望ましいです。

そして段数を多くするためには、スペースが必要になります。

配置計画の段階で、このスペースを確保することが重要です。

次のポイントは、『ベッドの大きさと配置』です。

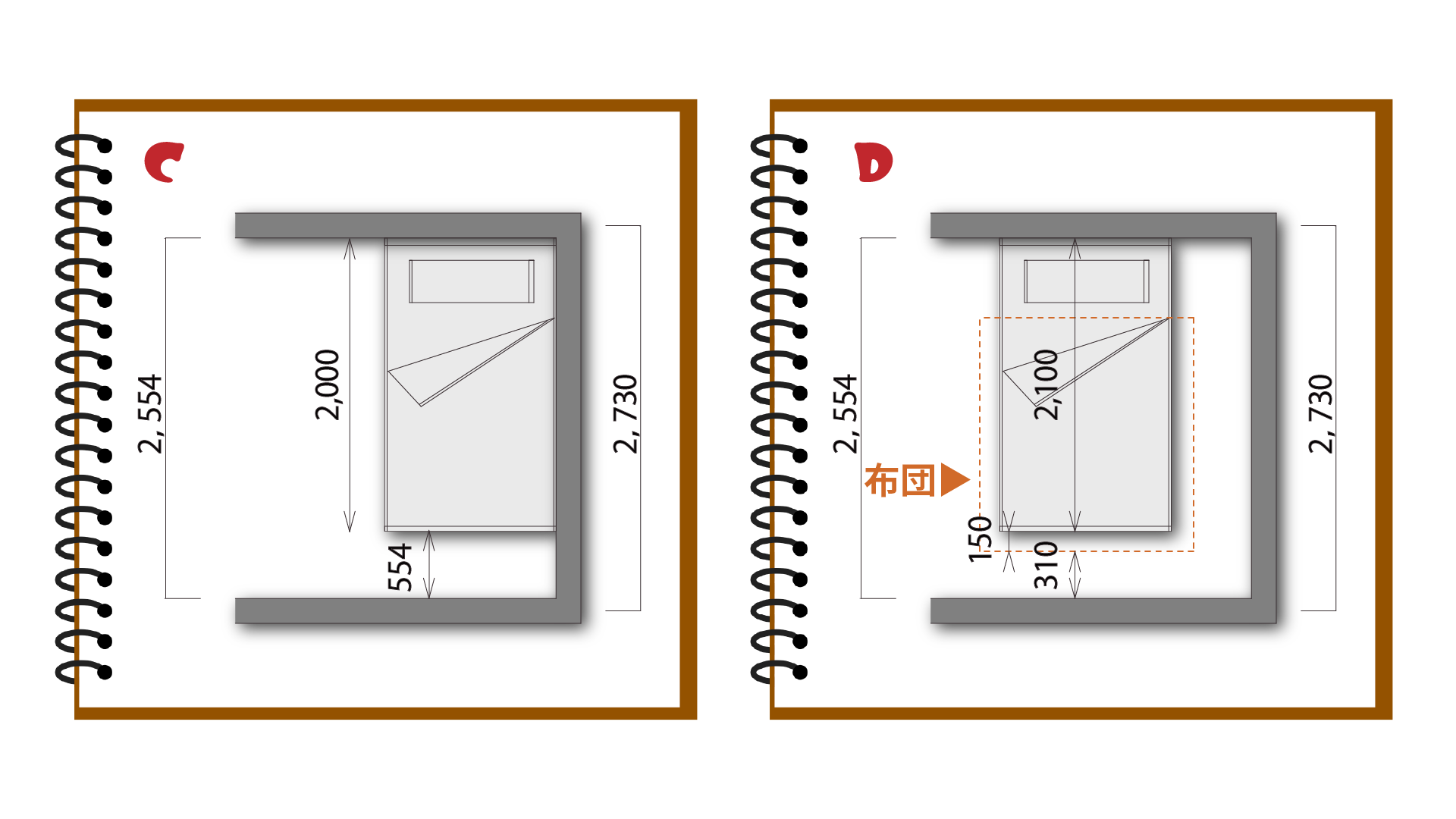

ベッドが壁にピッタリとくっついていたり、足元の寸法が狭かったりするプランです。(図C)

図面上では問題ないように見えますが、間取りに書かれているベッドって布団の分は考慮されていません。

布団が垂れる分、15cmくらいの余裕がないと使いづらいですし、布団が壁に当たる状態でいると壁材がボロボロになります。

ベッドの足元の寸法にも注意が必要です。

よくあるのが、芯々2m73cmの部屋これは一間半(910モジュールで3マス)の規格寸法の部屋ですが、これの内寸は2m56cm前後になります。(図D)

そこに長さ2mのベッドが記されていて足元は56cmの空間が表現しています。

ですが実際には、一般的なベッドはヘッド部分やフレームがあるので、2m10cm程度あります。

そこから布団が15cm飛び出し、実際は56-10-15=31cmの空間しか残りません。

規格の寸法は、昔の人の体に合わせてありますので、現代の家具を入れるとサイズが合わないことが多いのです。

31cmって無理やり使えなくはないですが、新築でこれは残念ですよね。

次に多いのは、リビングのソファやダイニングテーブルの寸法が、やたらと小さい間取りです。

そんな小さなテーブルある?って、思うプランも実際ありました。

キッチンの奥行が小さく、バックカウンターの距離が空きすぎている間取りもありました。

ちなみに、このキッチンとバックカウンターまでの距離は95~115cmまでが適正です。

狭すぎても広すぎても、使い勝手が悪いので注意が必要です。

それから家具の搬入経路が確保できるかも確認しましょう。

2階の廊下が曲がりくねった間取りだと、ベットマットが入らなかったり、1階でも冷蔵庫やソファが入らなかったりしますので、注意して下さい。

新居に持っていく家具が決まっている場合は、あらかじめ《持込家具リスト》を用意して、置きたい箇所、寸法等を伝えて間取りに記入してもらいましょう。

はい次のポイントは、『要望に忠実な間取り』です。

勿論、要望も取り入れつつ、ダメなポイントもない完璧な間取りならOK!何も問題ありません。

ですが、新人君の作る間取りは、知識が少ないうえに、お客さんの要望を全て取り入れることに注力します。

結果、ダメ間取りで紹介したようなリビングトイレになっていたり、玄関ホールに窓がなかったり、残念な間取りになるのです。

目的が『あなたの豊な暮らしを実現すること』から、迅速な契約のため、『あなたを喜ばせること』になってしまっています。

ですが、あなたもプロではないので気が付きません。

要望がすべて入って大満足です!

でも暮らし始めてから、『えーこんなはずでは・・・』って、残念なことになってしまいます。

後でクレームを言っても『要望通りですよね?』ってなっておしまいです。

心無い間取りなんて沢山見かけます。

ご自身で知識を増やして守って下さい。

自分の家は自分で守る!

この感覚が必要だと思います。

次のポイントは、『方角関係なしに窓が計画されている』です。

例えば二階の東面に、見晴らしが良いからといって大きなFIX窓が設けてあったり、リビングの西面に庭を設けてテラスサッシがあったりする間取りです。

夏の朝日や西日で、とんでもない事になります。

もっと言うと、道路から丸見えになって、カーテンを開けられない間取りもです。

南だからと言って庇や小屋根も無く、大きな窓を設けるのも最悪です。

リビングに燦燦と日差しが差し込んでいる写真を見かけますが、あれは不快でしかありません。

熱線反射のエコガラスを使ったとしても、最悪なので注意しましょう。

長時間そこに居よう物なら、身体が熱をもって寝づらくなりますし、美容にも良くありません。

窓を設ける時は、周囲の環境を正しく把握して、暮らしが損なわれないように配置してください。

外との唯一の接点となる窓は、自然を取り入れて暮らしを豊かにもできますが、その逆で、自然や社会の脅威との接点でもあります。

しっかり計画するようにしましょう。

最後は、『外壁側に設けてあるニッチ』です。

工法にもよりますが、外壁側の壁には断熱材がビッシリと入っています。

そこにニッチをつくるという事は、断熱材を削ることになります。

もちろん断熱能力も損なわれて、結露などの原因になります。

ちょっとしたところにも、知識の差がでます。注意しましょう。

いかがでしたか?

まだまだ注意するポイントはたくさんありますが、『新人君の間取りを見抜く』=『ダメ間取りに気が付く』と言っても良いですよね。

あなたがしっかりと指摘することで、新人君も成長できるはずです。

『自分の家は自分で守る』を念頭に、しかりと間取りを見抜く力をつけましょう。

動画では挿絵等を用いて、より分かりやすく解説しています。

ぜひご覧ください。